一般社団法人RQ災害教育センター代表 広瀬敏通

日本は災害大国

世界の400分の1の陸地面積の国土に、世界で発生しているM6以上の大地震のおおよそ4分の1近くが日本の国土に集中している。さらに活火山は世界の約1500火山のうち、108活火山が日本にある。これに加えて毎年の台風襲来、集中豪雨などでの土砂災害、水害が日常化している国は世界でもきわめて珍しい存在だ。日本は小さな国土だが海岸線の長さではアメリカ、オーストラリアを凌いで世界第6位。それは長大な沿岸地域のどこでも津波災害は身近な脅威だったことを現す。災害ではわが国は比類なき大国と言えるだろう。

平均的な日本人が一生に一度以上、何らかの大きな災害の当事者になるのがこの国だ。

災害は自然現象

そんな国に暮らす人々は何故、災害だらけの土地を離れなかったのだろう。今回の東日本大震災の被災地で身内を亡くした被災者の口から『津波は恐ろしいが、憎む気にはなれない。自然現象だからね』(※1)という意外な言葉を幾人もの口から聞いた。津波を一世代のうちで2回も体験する地域だ。だが、津波が数十年に一度襲うこの海岸沿いの土地は同時に、津波がもたらした肥沃な土地でもある。リアスの沿岸は津波後に漁獲高が飛躍的に上がるともいう。今回も被災後数ヵ月後にプランクトン数が驚くほどに高まり、牡蠣の稚貝やワカメの生育が被災前とは格段の違いが見られた。魚類も沿岸に多く姿を見せている。被災した漁師たちはこの海の恵みに感謝してさえいるし、この姿は昭和35年(1960)や明治29年(1896)の津波被災時の漁師も同じだった。現に沿岸部の集落では「牡蠣御殿」「ホタテ御殿」「サンマ御殿」「ワカメ御殿」と呼ばれた瀟洒な奥州瓦の立派な家々が並び、それらの多くが今回被災していた。

さらに津波以外の災害を見てみよう。「土砂崩れ」は川を堰き止め、湖を作り出し、「火山の噴火」は温泉や地熱を産み出し、豊富な湧水が湧き、降灰がなだらかな暮らしやすい大地と森、ミネラルたっぷりの土壌を形成する。日本の自然とその景観は災害の賜物と言っていい。被災当初の10数年こそは、破壊と荒涼の不毛の地ではあっても、いつしか、自然は自らの秩序を取り戻し、そこで生き続ける人々に他所では得られない恵みをもたらしてくれる。日本人のDNAには災害の悲惨に負けない楽天的で前向きな自然観がある。

とはいえ、今から1100年前に日本列島が蒙った災害は桁外れだった。

901年菅原道真らが編纂した「日本三代実録」によると、貞観年代の863年越中、越後地震があり、翌864年に「富士山」貞観大噴火による大量の溶岩流で青木ヶ原樹海や西湖、本栖湖などが形成された。時の大和朝廷は富士の国に浅間神社を建てて寄進したが、自然の猛威は治まらず、867年には阿蘇山、浅間山が噴火、868年播磨で大地震、869年貞観三陸大地震が発生して巨大津波が今回の東日本大震災とほぼ同様のエリア全域を襲った。871年鳥海山噴火、876年開聞岳噴火、878年関東地域(相模・武蔵)で大地震、887年仁和大地震(東海・東南海・南海連動地震)、890年京都地震とじつに27年間に立て続けに災害が発生し、これに飢饉も加わって騒然とした世情となった。この時の地震と津波が今回の東日本大震災に冠せられた「1000年ぶりの大災害」と呼ばれるもととなった1100年前の日本の中世を揺るがした大災害だ。つまり、今回発生した東日本大震災のM9というのは、一連の災害の始まりだと言われる所以である(※2)。

防災と減災

災害への供えとしての組織的な防火訓練や避難訓練は少なくとも江戸時代から繰り返し行われてきた。現代では耐震工事やライフラインの確保、自主防災の取り組みから災害ボランティアコーディネーターの養成まで、防災活動は行政や自治会、企業などで多岐に亘り、取り組まれている。

防災とは災害が起きないようにする総合的な取り組みであり、減災は発生し得る災害被害を最小にするための取り組みとされ、とくに被災時の弱点となる箇所へ対策を集中化することで被害の総和を減らすとされている。それぞれに今後とも日本社会ではきわめて重要な社会的活動だ。しかし、その二つに共通しているのは、被災前に重点をおいた対策であり、あるいは被災後の復旧に防災、減災を盛り込んだ対策がとられることである。

ものごとには事前、事中、事後の組み合わせがあるが、防災に関して言えば、事中はそれどころでは無いためか、現場の頑張りに委ねる状況だ。

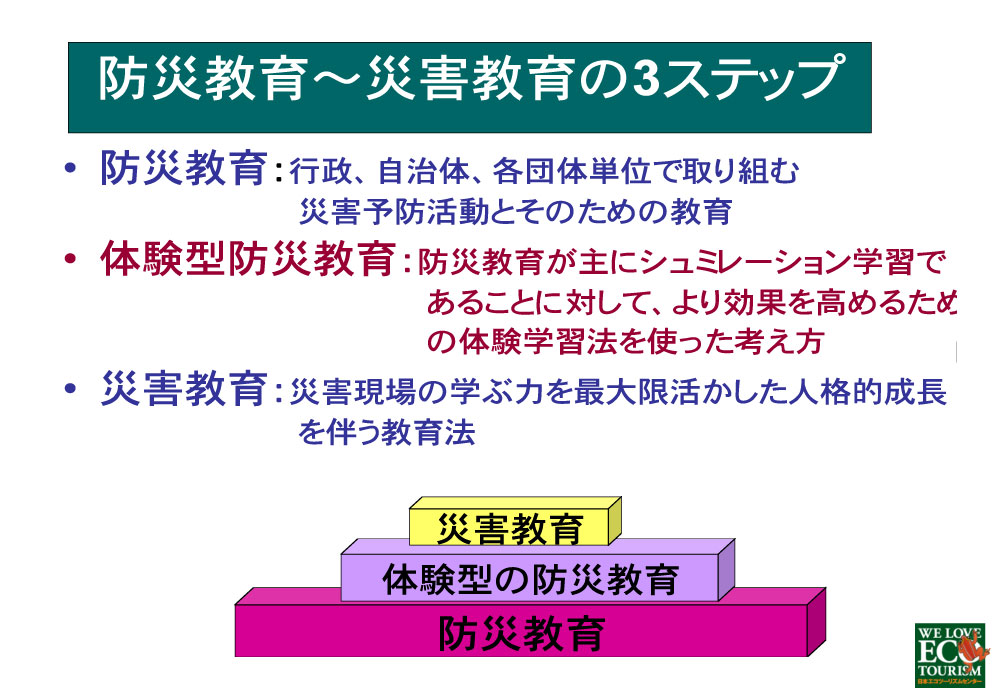

防災教育と体験型防災教育

防災活動は、日本の場合、住民意識の啓発や減災行動への参加を目的とした防災教育の面でもさかんにおこなわれてきた。関東大震災の記念日である9月1日には全国的な避難訓練も実施されている。しかし、マンネリ化や行事化によって臨場感、緊迫感の無さが訓練の効果を損なっているという批判が多く、また、一口に防災教育と言っても範囲も中身も定まったものは無いため、自治体、自治会によっては実施しないところも多くあった。そこで国では、より効果的な方法として、体験学習法を使った防災教育を実施し始めてきた。被災地では無いが、シュミレーションを多用して効果を高めたこの「体験型防災教育」は、ときには自衛隊の協力も得て、炊き出し、仮設風呂、缶詰の糧食支給などで臨場感を高め、参加者一人ひとりの意識変容をねらった研修で、一定の成果を挙げている(※3)。しかし、無理もないが、どうしても「ゲーム的」な感覚が残り、災害時の切羽詰った実感には届かない。それと後に述べるように、リアリティとは別の話しだが、被災地のみが持つ悲惨さ、無念さは到底、体験しようが無い。

阪神淡路大震災で話題になったこと

防災教育や体験型の防災教育の大きな弱点は、現場を持たないことにある。言うまでもなく、現場はテーマを問わず、強い学びを生み出す場となるし、気付きの場となることはよく知られている。『現場で覚えろ!』とは可視化しにくい技や知恵を学ぶ際によく言われてきた言葉だ。現場に立てば一目瞭然だったりもする。

防災教育は現場を持たないために、たとえシュミレーションに優れた構成を持とうと、その学びは机上の研修の域を出ず、基本的には形式知(※4)化されたものになるという問題を抱えてきた。しかし、現場は多くの場合、「暗黙知」(※5)の領域でもある。

阪神大震災で活動したボランティアの若者たちが被災地から戻ってくると、ひとまわり人間的に成長しているというケースが多く見られ、当時のボランティアセンターの責任者たちや派遣元となった自然学校関係者の間で話題になった。たしかに現場は教育効果があるが、それとは異なる力が被災地に働いているようだった。端的に言えば、没我的に働く者もいるし、燃え尽きてしまったように見える者もいる。総じて利他的であり、真摯に救援、支援活動に打ち込んでいる。帰ってきてからも、明らかに以前とは違う「真面目さ」が見られる。これを当時、神戸市東灘区東灘小学校でボランティアセンターを開設して運営していた筆者が「災害教育」と名づけた。この災害教育が見られたのは、阪神淡路大震災だけでなく、その後の中越地震や能登地震など、災害被災地で繰り返し同様の効果が多く見られ、2008年5月12日に起きた中国の四川文川地震で活動していたボランティア団体でも話題になった。(※6)

災害時のユートピア

災害教育とは、被災地の現場が持つ教育力、学ぶ力に着目した考え方で、その特徴は強い利他的な行為や貢献の感情が生まれることである。これは時として『災害時のユートピア』(※7)と呼ばれ、タイタニック号の遭難や米国9.11テロの現場でも報告されている。(※8) 災害学の父と呼ばれるチャールズ フリッツは災害時のコミュニティで見られる状況について『危険や喪失、欠乏を広く共有することで、生き抜いた者たちの間に親密な第一次的グル―プへの連帯感が生まれ、それが社会的孤立を乗り越えさせ、親しいコミュニケーションや表現への経路を提供し、物理的また心理的な援助と安心感の大きな源となる』と書いた。

阪神淡路大震災でも、筆者の見聞で「災害時のユートピア」が発生していた様子を報告しておきたい。まだ混乱のるつぼだった2日後に現地に入った筆者が、芦屋の小学校や西宮の体育館など、騒然と言ってもいい状況下で、何か清清しい雰囲気ときわめて前向きな言動を現場のリーダーから受けたが、この人たちは発災から一睡もしていないなか、『ここを支援してくれるのは有難いですが、この先にもっと大変なところがあります。そこを助けてください』と口を揃えた。そして他の皆さんもあの混乱下でテキパキと働いていたことは印象的だった。この災害時に見られる強い利他的行為の共有は、あいにく長続きせず、ひとときのエピソードで終わる。個々人では利他的行為や貢献感情は被災地の現場で繰り返し起きるのだが、一定の空間で共有されたそれは何故、長続きしないのか。おそらく、災害現場がせつな的な時間や人間状況であることや、マンパワーのみでコトを処理する時期は災害直後であることによるのだろう。

さらに言えば、こうした現象を教育的な、あるいは組織論的な位置づけをするものがなく、「事中」の混乱で通り過ぎてしまってきたからだろうか。

災害教育とは

一般社団法人RQ災害教育センターは災害教育を『被災地で被災者、ボランティア、訪問者らが、被災地や被災者の窮状に接して抱く共感や利他的な行為、貢献の感情を、人格的成長の資源として捉え、教育体系に位置づけるための取り組み』と定義し、災害ボランティア活動はじめ、被災地との関わりを通して得られるヒューマンで災害に強い社会形成に不可欠なものと位置づけた(※9)。

災害教育として見られる学びの仕組みを偶然の所産にせず、必然化、普遍化するのは、災害大国での減災や防災への取り組みにおおいに役立つと考えられる。この効果は、災害ボランティアや被災者本人が被災地での活動を通して社会的な貢献に積極的に取り組む人格的な成長が生まれるだけではない。被災地(応援)ツアーや青少年の修学旅行、教育旅行への参加など、災害被災地や被災者に直接触れる体験をもつことで、そこから得られる強烈なインパクトを伴った「私も何かしなければ」「私でも役に立てる」という貢献の意識の醸成がその人の社会参加をポジティブに変えていくと期待される。

現場に立つ

絶望感にも襲われるほどの現場の壮絶さは災害の特徴である。しかし、災害現場のもう一つの特徴は、つい先日まで平和な日常がそこに在ったという落差への気付きであり、その日常を奪われた普通の人々がなおも、『被災者』としてそこに居ることである。

戦場や地獄でもない、ごく当たり前の町や村だったことは、ボランティアや訪問者である自分の生活や人生に照らし合わせやすく、それだけに強烈な衝撃と共感、そして貢献の衝動を生み出す。現場を見る、現場に立つ、現場で考える、被災者の方から、ボランティアから話を聞くことで、通常では得られない大きな学びが生まれる。さらに、ボランティアなどでの活動は、臨機応変・即断即決・適材適所・柔軟さ・多様な立場や声の受容・ニーズ受信力・自己判断力・調整力・企画力・行動力・交渉力・行政や複数の住民集団、他団体とのコミュニケーション能力など、日常生活ではあまり触れることのない状況や判断を求められる場面に直面する。その結果、被災地の現場に身を置くこと自体が自分の対社会や対人的にも人間的な幅が生まれてくることを実感する。

東日本大震災から1ヶ月ほど経った気仙沼最北の湊集落では、家々のあった場所が全て流され、辛うじて生き残ったお年寄りを中心とした被災者70人が高台の「月山神社」講堂に避難生活を送っていた。若者の姿の無いこの避難所にRQから派遣された宮城教育大生2名が1週間の共同生活しつつ水汲みや炊事、物資調達などのお手伝いをしてRQの本部に戻り、他のボランティアに引き継ぐときの言葉を紹介する。

『前略

ぼくが言えること。教訓としてここに残せるかもしれないことは、すべての避難所にはすべての人には、これは避難所のおばちゃんの言葉ですが、「ドラマがある」ということです。すべての人の一つ一つの心に僕ら被災していない人間が計ることのできない悲劇が、深すぎる悲しみがあるということです。ただただあの人たちを思ってあげてください。

あの人たちがしてほしいと思うことも一生懸命考えて行動してください。目を放さないでください。愛してあげてください。そして力になってあげてください。彼らの心を一番大事にして、そして全身全霊で役にたってください。お願いします。』

強烈な利他や貢献の衝動はその人を突き動かし、成長させる。この学生はその後、大学でボランティアセンターを立ちあげて支援活動を続けた。

災害教育はボランティア活動に参加するだけしか得られないのではない。

以下のような取り組みも充分可能である。

① 災害ボランティアに参加する⇒『救援で行った自分がもっとも育てられました。』

② 被災地スタディツアーに参加する⇒被災地を知る、忘れない、お金を落とす。

③ 修学旅行や課外授業で来る⇒被災者やボランティアの話と案内で初めて見えてくる。

④ 被災地・被災者と親しくなる⇒具体的な二人称で捉えると他人事から自分事になる。

自然体験活動と災害教育

現場で学ぶ仕組みは環境教育の世界では『自然体験活動』としてよく知られてきた。

自然体験活動は文字や映像、語り部などによって展開される場合もあるが、多くは現場の暗黙知的な体験活動によって効果を得る。感性が柔らかい子ども世代で良質の自然体験活動に触れることはその子どもの人生を豊かにさせてくれるとも言われてきた。『センス・オブ・ワンダー』でレイチェルカーソンはその本の中で『「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと固く信じています。子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生みだす種子だとしたら、さまざまな情緒やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。』と述べている。

自然体験活動を専門的におこなう事業団体として自然学校も生まれ、2011年1月現在、国内に3700校の自然学校があることがわかった。(※10)この自然学校は同時に、阪神淡路大震災時では延べで300人近くが現場で救援活動に従事し、中越地震でも各所のボランティアセンターで活動した。今回の東日本大震災ではRQ市民災害救援センターを構成する中核的な組織でもあった。そして、この自然学校こそが筆者は災害教育を動かしうる組織的主体となると考えている。

被災地型自然学校

東北各地で活動したボランティアたちが、緊急支援期を終えて中長期の復興支援に応えるためにボランティア団体から地域団体化しつつある。地元住民や被災者との協働による組織へと移行しており、これを筆者は『被災地型自然学校』と呼んでいる。被災地型自然学校は復興支援活動を行うだけでなく、多様なボランティアや被災地支援ツアーなどを受け入れつつ、教育的な視点をもって活動を展開することが出来る。それは、災害教育を受け手側で支える役割を負うだろう。そのためにRQ市民災害救援センターの母体となったNPO法人日本エコツーリズムセンターでは2011年12月から2012年3月まで四波に亘る研修を開催して来た。ボランティアや地元住民の方々は自然体験活動も自然学校も知らないが、自分達がやってきたこと、これからやろうとしていることが災害教育であることは、よく理解していた。そして災害教育を普及することが災害大国である日本社会でとても重要な意味を持つことについても理解していた。

被災地に訪れる人々に対して、被災地の現場を景色ではなく、生活の場であったことをしっかりと伝えていくことが重要だ。そこで暮らしていた人々の声を直接、聞ける機会を持つことで、訪問者の心には確実な変化が訪れる。これを定着させるために具体的な行為を現場で提案することも大事である。

防災教育から災害教育へ

全国で行われている防災教育は体験型にシフトするなど、工夫や技術革新を重ねながら、より効果的に防災を学ぶ場へと努力されてきた、災害時に被害を最小にするこれらの防災・減災教育は、それとは異なるベクトルである災害教育を従来の防災教育に組み込むことによって、被災地支援と地域防災の双方がつながる可能性が生まれる。被災地に関わった個々人が得る強い利他や貢献の行動と感情を地域に還元出来れば、地域防災の取り組みが質的に向上するだろう。現実の災害とは切り離されて行事化していた防災教育や防災活動が、具体的な被災地に的を絞って、そこと我が地域を重ねてイメージすることで、救命や避難の仕組み、他地域を支援する行動から地域防災の課題も見えてくるだろう。災害教育は単に現場での防災教育(被害の最小化を学ぶ)ではない。災害に関わる個人の内的な成長をもたらすものだ。防災教育から災害教育へと歩を進めることで得られる効果はこれからの日本に欠かせないものとなっていくだろう。

災害から得られるもの

絶望や悲惨、怒りといったネガティブな要素とつなげて語られやすい災害だが、実際には『絆』をはじめ、『仲間』『心の友』といった言葉がおびただしく生まれる場でもある。こうしたポジティブなキーワードは、災害から立ち直る意欲や希望をもたらし、被災者と被災地の復興に大きな力となる。災害ボランティアにもっとも求められるのは『笑顔と挨拶』だと言い続けたRQ市民災害救援センターの「合い言葉」はまさにそれを表現している。多くの被災者から『被災後はじめて笑えた』『ボランティアさんの笑顔が生きる望みをもたらしてくれた』と声も寄せられた。災害大国に住む者として、災害に対する前向きな見方、考え方を持ち続けることは必須であり、いつの日か、再び悲惨な災害に襲われたときに力強く立ち上がるための最初の武器でもある。

(2012年3月27日)

※1:「森は海の恋人」畠山信氏、南三陸町歌津伊里前契約会会長千葉正海氏。

※2:2011年9月26日 中央防災会議「時間差連動型巨大地震の提言」

※3:2007年1月5日~国立三瓶青少年交流の家企画事業 「災害対策4Days」

※4:形式知=講義や書物、映像、ITなど、自らの体験を伴わない学びであり、合理的な理解を得ることが出来る。

※5:暗黙知=形式知に対して、暗黙知の学びは、自らの体験を通した学びなので言葉で伝えることが出来ないが、表層ではなく深い理解を得、総合的な判断力をもたらす。

※6:2011年12月14日 日中災害救援シンポジウム(国際交流基金)

※7:「災害ユートピアーなぜそのときに特別な共同体が立ち上がるのか」レベッカ・ソルニット著 亜紀書房

※8:同

※9:災害教育/RQ市民災害救援センターシンポジウム20111209(RQ市民災害救援センター発行)

※10:2010自然学校全国調査委員会(広瀬敏通 調査統括)